土曜日は雨の影響がどれくらいあるか注目していましたが、3勝クラスのストークS(芝1600m)こそ直前の雨の影響を要したものの、さほど時計を要していませんでした。土塊も飛んでませんから掘れておらず、降水量1~2ミリ程度ならば、天皇賞(春)は高速馬場で行われることになるでしょう。

『SPAIA AI競馬』のコラムで、出走馬の勢力図と有力馬と穴馬をチェックして下さい。予想は高速馬場想定で組み立てます。

土曜日は雨の影響がどれくらいあるか注目していましたが、3勝クラスのストークS(芝1600m)こそ直前の雨の影響を要したものの、さほど時計を要していませんでした。土塊も飛んでませんから掘れておらず、降水量1~2ミリ程度ならば、天皇賞(春)は高速馬場で行われることになるでしょう。

『SPAIA AI競馬』のコラムで、出走馬の勢力図と有力馬と穴馬をチェックして下さい。予想は高速馬場想定で組み立てます。

youtubeの『競馬予想SNSウマニティチャンネル』にて、かしわ記念、かきつばた記念、兵庫CSの注目馬を無料公開しています。司会はスガダイさん、夢月さん、田倉の予想の田倉さんとご一緒させて頂いております。収録日が出馬確定前の4月27日(火)にて、取消がございましたら、申し訳ございません。

。

あくまでも参考までとし、当日の予想に関しましてはウマニティの予想ページでご確認下さいm(__)m。

山崎さん、声が割れてる…💦

勢力図編

出走馬が経由しているレースで もっとも高指数決着だったのはディープインパクト記念弥生賞で「指数-17」。次がさらぎ賞と若葉Sでともに「指数-16」。その次がサウジアラビアRC、ホープフルS、共同通信杯、スプリングSでともに「指数-15」。さらに1勝クラスの葉牡丹賞、ゆきやなぎ賞、大寒桜賞の「指数-14」が続きます。

ディープインパクト記念弥生賞は、タイトルホルダーとシュネルマイスターの行った、行ったが決まったように前が楽な競馬。後方からレースを運んだワンディモアは出番がなくて当たり前の競馬ではありましたが、そもそもゲート出たなりで後方からになってしまう次点で問題があるのです。つまり、追走力不足であるということ、ただ今回は弥生賞時よりもペースが上がりそうなだけに、直線勝負に徹すれば、一発はありそうです。

きさらぎ賞、若葉Sを経由したのはタガノガイとアウスヴァールですが、タガノガイは逃げて2勝を上げ、前々走のきさらぎ賞でも逃げて4着に粘っているように逃げてこその馬。しかし、若葉Sで主導権争いに敗れたアウスヴァールが出走しているとなると、ここはハナへ行けないでしょう。今回は他にもテンの速い馬が出走している上に、外枠を引いてしまいました。

また、前々走で未勝利戦を勝ち上がったばかりのアウスヴァールは若葉Sが皐月賞出走権をかけて、目一杯の走り。 それも若葉Sが前半5F61秒5-後半5F58秒0の超絶スローペース逃げ切れなかったことを考えると、ここも厳しいでしょう。

そう考えるとサウジアラビアRC、ホープフルS、共同通信杯、スプリングSの経由馬が有力となるでしょう。ここを経由している馬はキングストンボーイ、アオイショー、テンカハル、レインフロムヘヴンの4頭。テンカハルはその後の成長を欠いた感がありますが、主力はそれら。

そこに2歳時以来の休養明けでの出走となる葉牡丹賞の勝ち馬ノースブリッジやワンダフルヘブンがどこまで上位に食い込めるかの戦いになるでしょう。ワンダフルヘブンが制した京都2歳Sも、「指数-12」と、2歳秋の指数としては上々。ここでは能力値1位タイとなります。

勢力図編

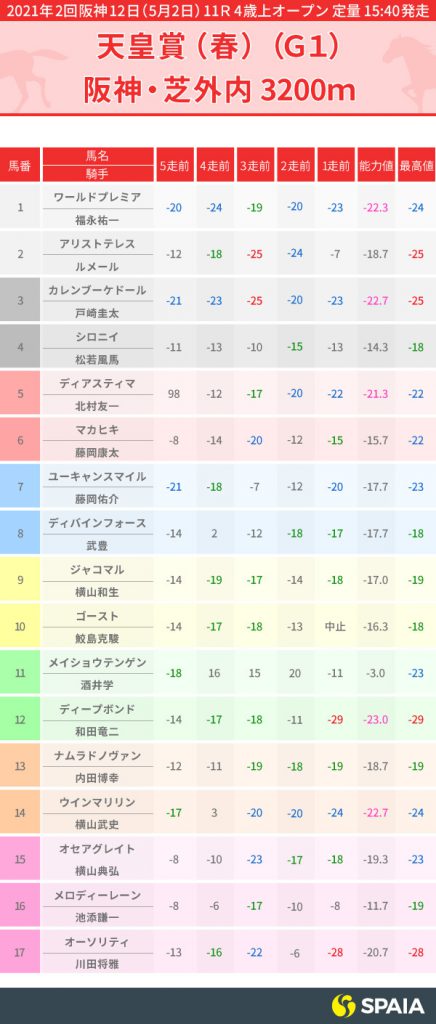

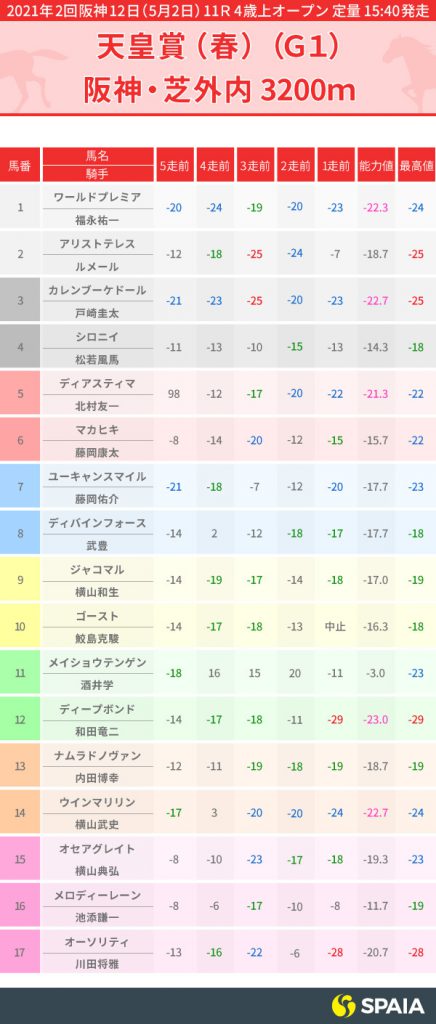

出走馬が経由しているここ1年のレースで、もっとも高指数決着だったのは、アーモンドアイが制した天皇賞(秋)で「指数-29」。その次がグランアレグリアが制したマイルCSで「指数-25」、その次がサリオスが制した毎日王冠で「指数-24」。

毎日王冠の2着馬はダイワキャグニーで同馬は天皇賞(秋)も経由していますが、同馬は不良馬場で行われた昨年のエプソムCで重賞初制覇を飾り、自己ベストの「指数-21」を記録したように、マイルよりも中距離でこその馬。前走の東京新聞杯は、最内枠だったことでかなり無理目に逃げたのが祟る結果になったにせよ、マイル戦では割り引く必要があります。

マイルCS経由馬のべステンダンクも人気はありませんが、2018年の米子Sでは逃げて5馬身差の快勝を収めており、当時の指数が「-24」。2019年の小倉日経オープンでも逃げて2着に好走しており、楽に前に行けた場合には、大穴を開ける馬です。しかし、前に行けなかった場合には、惨敗が当たり前の馬なので、最内枠であっても中心視するのはお勧めしません。

さらに次点の高指数決着だったレースを紹介して行くと、阪神C、阪急杯、中山記念、東風S、ダービー卿CTが挙がり、それらは全て「指数-23」。阪神C、阪急杯の上位馬は不出走なので、それを除く3レースを紹介していくことにします。

中山記念を経由しているのはケンデンスコールですが、同馬は前々走の京都金杯でデビュー2戦目の新潟2歳S以来の優勝を収めて、前走の中山記念でも2着と好走した馬。しかし、中山記念は高速馬場ではあったにせよ、前へ行った2頭がかなり飛ばしたことで、前半4F46秒3のかなり速い流れとなりました。最初の1コーナーで最内に入れ、中団から最短距離を立ち回った同馬は、かなり上手く行った感があります。

東風Sを経由しているのはボンセルヴィーソですが、東風Sは重馬場の中山芝1600mでかなりタフな馬場状態。トーラスジェミニが緩みないペースで逃げたことで、前が厳しい流れとなりましたが、同馬はその3番手から3~4コーナーでは外を回って2番手まで位置を押し上げ、トーラスジェミニと首の上げ下げの接戦の2着。とても強い内容でした。

ダービー卿CTを経由しているのは、ボンセルヴィーソ、ブラックムーン、ルフトシュトロームの3頭。しかし、ダービー卿CTも、準~ややタフな馬場で緩みない流れ。前に行っている馬のほうが厳しいレースをしているので、先行して3着のボンセルヴィーソと差して着順の悪いブラックムーン、ルフトシュトロームとは、大きな能力差があります。

ボンセルヴィーソは近2走とも時計の掛かる馬場で結果を出しており、今回で人気薄なのは、阪神の高速馬場が懸念されているからでしょう。しかし、同馬はオープン入りして以来、マイル戦を6回使われていますが、一度も高速馬場のマイル戦を経験したことがありません。それでも時計の掛かる馬場のハイペースでやれて、高速馬場でパフォーマンスを落とす馬はいても、全く通用しない馬はいません。

他にも高指数決着だったレースを上げておくと、スワンS、日経新春杯、シルクロードS、東京新聞杯で全て「指数-22」。「指数-21」のレースはあまりにたくさんあって、書ききれないので、参考にされたい方は、掲載の指数表よりご確認をお願いしますm(__)m。

出走馬が経由しているレースで もっとも高指数決着だったのは阪神ジュベナイルFで「指数-17」。次がアネモネSとミモザ賞で「指数-15」、その次がフェアリーSとフラワーCでともに「指数-14」。さらに札幌2歳S、アルテミスS、クイーンCの「指数-13」が続きます。つまり、阪神ジュベナイルFで3着の実績があり、札幌2歳S、アルテミスS、フラワーCを経由しているユーバーレーベンは、ここでは一番の実績馬であるということ。1番人気に支持されるのも当然でしょう。

しかし、現在の東京芝コースは超高速馬場。例年ならば2回東京開催のBコース替わり(ヴィクトリアマイル)の週から高速化することが多いのですが、今年は開幕週から超高速馬場で、基本的には内と前が有利です。まして何が何でも逃げたい馬が不在なだけに、出遅れ癖のある同馬は、脚を余して勝てない危険性もあります。

また、出走馬17頭中7頭が前走1着というメンバー構成。オヌールのような2戦2勝馬も出走しています。キャリアの浅い馬ほど伸び代が大きいだけに、ここでそれらが成長力を見せた場合には、大勢逆転が起こる可能性も十分あります。今回は実績馬が多数出走していたフラワーC組に、新興勢力が成長力でどこまで迫られるかの戦いになるわけです。

フラワーCを経由したのは、前記のユーバーレーベン以外に、クールキャット、エトワールマタン、グローリアスサルム、ルースがいますが、同レースは出負けして後方外を追走したユーバーレーベンが3着に敗れているように、超スローペースで内と前が有利の決着でした。そこにフォーカスして行くと、チャンスがある馬が見えてくるはずですが、どでも差し、追込馬で、東京の超高速馬場にマッチしない馬ばかりのような?

せっかくなので、前記の重賞以外で高指数決着だった上位レースを3つ紹介すると、一番はウインアグライアが勝利した若駒Sで「指数-11」。その次は後のクイーンCの優勝馬であり、桜花賞4着馬アカイトリノムスメが勝利した赤松賞(2着のメイサウザンアワーが出走)とパープルレディーが勝利したゆりかもめ賞でともに「指数-10」。この辺りの馬で、内目、前目でレースを運べる馬が穴メーカーとなりそうです。

過去1年の牝馬限定重賞路線でもっとも決着指数が高かったのは、超絶高速馬場で行われた昨春のヴィクトリアマイルで「指数-28」。このレースはご存じ、アーモンドアイが好位から突き抜けて4馬身差の快勝を収めたレースです。このレースで悪くない走りをしたのがシゲルピンクダイヤ。4番枠から五分のスタートを切り、コントロールして中団中目から。無理に行かずに、脚をなるべく温存させたのも良かったにせよ、2着サウンドアキラとは0.3秒差(6着)に善戦しました。

ただ、シゲルピンクダイヤは道中置かれ気味の忙しい競馬だったことから、マイルよりも中距離でこそを感じさせたのは確か。芝2000mの前々走、中日新聞杯では、スローペースの後半勝負となった中で、好位の外目からインを強襲したボッケリーニ(昨春の3勝クラス、江の島Sでもロザムールを撃破し、小倉大賞典ではハナ差2着の実績馬)との接戦の2着と好走しています。しかし、前走の中日新聞杯では9着に凡退。この敗戦をどう読むかがポイントでしょう。

ヴィクトリアマイルの次に高指数決着だったのは、「指数-25」の昨秋の新潟牝馬ですが、このレースは重馬場で内、中、外とトラックバイアスが生じている状態。他馬が馬場の内を避けて通る中、勝ち馬ウラヌスチャームと5着馬カーロバンビーチだけが中団から向正面でラチ沿いにつけ、中団からスルスルとポジションを押し上げたもの。他騎手が意識するほど、馬場の内が悪くなかったという結果だっただけに、あまり参考になりません。

その次にレベルが高かったのは、ラッキーライラックが制した昨秋のエリザベス女王杯で「指数-24」。エリザベス女王杯の10着馬ミスニューヨークがその後の3勝クラスの虹の松原Sでハナ差2着、スピカS1着でここに挑んでいることからも、レベルが高かったことは明確でしょう。しかし、同馬は前走のスピカSが極悪馬場での好走。AJCCのアリストテレスの二の舞となる危険性があります。

その他では、府中牝馬S、愛知杯がレベルが高くともに「指数-23」。牡馬が相手のリステッド競走、東風Sも前記2レースと同等の「指数-22」で決着しています。この3レースはともに超絶ハイペースで前が厳しい流れになりました。ちなみに府中牝馬Sの経由馬は、シゲルピンクダイヤ。愛知杯の経由馬は、アブレイズ、シゲルピンクダイヤ、ディアンドル、東風Sの経由馬がフィリアプーラとクラバシュドールです。これらのエースの仕分けが、このレースの要になりそうです。

その次にハイレベルなのは、秋華賞は「指数-22」。秋華賞の経由馬はパラスアテナとミスニューヨーク、クラヴァシュドール。ミスニューヨークに関しては前記の危険性がありますが、パラスアテナやクラヴァシュドールはその後も順調なので、さらなる成長力があれば、ここでも通用するでしょう。

牡馬混合戦ではありますが、七夕賞、中山金杯もハイレベルで秋華賞と同等の「指数-22」で決着しました。七夕賞の経由馬はパッシングスルー、中山金杯の経由馬はロザムールです。ただ、ロザムールに関しても、休養明け&極悪馬場の前走、中山牝馬Sで自己ベスト「指数-21」を記録した影響がどう出るか…。また、同馬は逃げ馬でもあるだけに、同型のディアン、ドル、カリオストロ等との兼ね合いが気になります。

先週の新潟芝コースは極悪馬場でしたが、昨日のクッション値の発表10.0とやや硬め。標準~やや高速馬場くらいで行われるでしょうか。馬場はそこまでタフではないようなので、それらを加味して予想を組み立てると、より的中に近づけるかもしれません。

出走馬が経由しているここ1年のレースで、もっとも高指数決着だったのは、佐賀記念で「指数-41」。次がチャンピオンズCで「指数-36」、その次が名古屋大賞典、名古屋城Sでともに「指数-35」。その後にみやこSの「指数-34」が続きます。さらにその次がエルムS、武蔵野S、マーチSで「指数-32」。ちなみに昨年のアンタレスSも「指数-32」でした。

佐賀記念、名古屋大賞典、みやこSの優勝馬は、ご存じクリンチャー。チャンピオンズCの優勝馬はチュウワウィザード。つまり、クチンチャーとチュウワウィザードが経由したレースがハイレベルであり、そこに唯一、食い込んでいるのが名古屋城S。つまり、同レースの覇者テーオーケインズが、ここでは能力No.1の存在となります。

名古屋城Sのテーオーケインズは、4番枠から二の脚の速さでハナ争いに加わったものの、外の2頭を上手く行かせて少し離れた3番手。3コーナー手前で外から取り付いて2番手まで上がり、そのまま3~4コーナーでは、逃げるハヤブサレジェンドに並びかけ、4コーナー先頭で直線。序盤から追われて後続とのリードを広げに行ったものの、2着アッシェンプッテルに食いつかれて同馬との着差は1馬身半差ほど。しかし、3着馬のサクラアリュール(昨秋のシリウスSの2着)には8馬身差をつけての快勝でした。

テーオーケインズに前走と同等のパフォーマンスで走られたら、ここも勝てるでしょう。しかし、前走の名古屋城Sは休養明けで好走したもの。休養明けで最高指数を記録した馬というのは、昨年のこのレースで1番人気に支持されたベストタッチダウンのように、ダメージが出る可能性がかなり高まります。同馬は目下3連勝、休養明けでオープンの北山Sで最高値を記録した後に挑み、14着大敗を喫しました。

つまり、テーオーケインズは楽観視できないということ。これはマーチSの上位2頭のレピアーウィット、ヒストリーメイカーにも同じことが言えるでしょう。前記2頭は休養明けのマーチSで自己最高指数を記録しています。ヒストリーメイカーはみやこSの2着馬でここでは実績上位ですが、どうやらその次点の馬を中心視するのがベストのようです。

無料の『SPAIA AI競馬』のコラムでご確認くださいm(__)m。

https://spaia-keiba.com/news/detail/13122

出走馬が経由しているレースで もっとも高指数決着だったのは、朝日杯フューチュリティSで「指数-17」、次が若葉Sで「指数-16」、その次がホープフルSで「指数-15」。しかし、前記の2レースは芝2000mということもあり、上位馬は皐月賞に出走するため、マイル戦のここには出走してきません。

マイル以下の距離で朝日杯フューチュリティSの次に高指数決着だったのは、デイリー杯2歳S、秋明菊賞、シンザン記念、グレイイングリーンが勝利した1勝クラス戦でともに「指数-14」。さらにファルヴォーレやジュリオが勝った1勝クラス戦と、トーホウディアスが3着だったフローラルウォーク賞で、ともに「指数-11」。レイモンドバローズとショウリュウレーヴとジュンブルースカイ が勝利した1勝クラスは、その次点でともに「指数-10」です。

つまり、デイリー杯2歳Sでアタマ差2着、朝日杯フューチュリティSで勝ち馬と0.7秒差(9着)のホウオウアマゾンと秋明菊賞で次走の朝日杯フューチュリティSで5着となったブルースピリットと0.3秒差(3着)、その次走でシンザン記念を優勝したピクシーナイトがここでは能力上位となります。

しかし、両馬は今回が始動戦。休養明けはスタミナが不足するので、雨の影響で重~不良馬場になった場合には、大阪杯のコントレイル、グランアレグリア、サリオスのように敗れる危険性もあります。特にピクシーナイトは前走のシンザン記念を大目標にした後の楽をさせた後の一戦となるために、ここは楽ではないでしょう。そこを考慮するとレースを順調に使われている、次点の能力値上位馬を中心視するのが、上策でしょう。

ただし、芝1400mの1勝クラス戦で強豪と対戦してきたグレイイングリーンは、今回が初めてのマイル戦。キャリアの浅い3歳馬だけにやってみないとわからない面があります。同馬はゲートが下手という弱点がある馬だけに、その面での距離延長は好ましいでしょう。

しかし、前々走では出負けして後方外から3~4コーナーで位置を押し上げるロスがあり、前へ行った2頭が競り合ってペースを引き上げたことで、展開の後押しもありながらも最後伸びあぐねて3着だった辺りにやや不安を感じます。また前走の1勝クラスも、超高速馬場で内と前が有利となった中で、内枠から最短距離を立ち回っての勝利でしたが、高速馬場ならばともかく、重~不良馬場で距離1F延長をこなすのは楽ではないでよう。

ここはそれ以外の前走1勝クラス戦で上位の、マイル適性の裏付けのある馬を中心に馬券を組み立てたいです。

東京スプリントはダートグレードとしては歴史が浅く、今回で13回目となる。かつては4月に行われていたJRAのプロキオンS(阪神ダ1400m)が夏場へ移行し、3月の黒船賞から5月のかきつばた記念まで短距離のダートグレードがなかったことから、3月に行われていた東京シティ盃を「東京スプリント」と名を改め、この時期に施行されるようになった。

4月に行われる短距離のダートグレードはここだけ。そのうえダ1200m戦は前年のカペラS以来となり、この先も6月の北海道スプリントカップまで番組がない。このため前年のGⅠ・JBCスプリントがダ1200mで行われた年は特に、JBCスプリントの上位馬をはじめとする、ダ1200mでこそのトップスプリンターが集う。しかし、2017年のニシケンモノノフのように、前年のJBCスプリントの優勝馬でありながら、その後に順調さを欠いて通用しない場合もある。

続きはこちら!

https://umanity.jp/racedata/columndet_view.php?cid=12923

予想はこちら!

https://nar.umanity.jp/coliseum/coliseum_view.php?user_id=3100000007&race_id=2021041420010311

無敗の2歳女王ソダシが出走ながら、世間から「ダート血統で瞬発力疑問」等と評価され、混戦ムードとなりました。もっともスローの上がり勝負にならなければ問題ありませんが、昨日から急に馬場が高速化し、騎手の意識が高速馬場のペースについて行けてないだけに、そうなる可能性は否定しません。

平均ペースで1分32秒半ば、ハイペースなら1分31秒台も見えてくる馬場状態ですが、そこまで時計の速い決着になるイメージが沸かずにいます。

馬場が高速化する前に綴ったコラムではありますが、よろしければ『SPAIA AI競馬』を参考にして下さいm(__)m。おおよその力関係わかります(^▽^)/。